突然の雨漏り、「業者を呼ぶと高そうだし、まずは自分で屋根の雨漏りを修理できないか」とお困りではありませんか。天井からの水滴や壁のシミを見つけると、焦りと不安でいっぱいになりますよね。

結論から言うと、屋根に登らない安全な範囲であれば、ご自身での応急処置は可能です。しかし、正しい知識なしに行うと、かえって被害を広げたり、命に関わる転落事故につながったりする危険が常に伴います。

なぜなら、雨漏りの原因は非常に複雑で、見えている場所以外から水が浸入しているケースがほとんどだからです。また、厚生労働省の統計によると、建設業における死亡災害のうち、墜落・転落が最も多くを占めており、屋根上での作業がいかに危険かを物語っています。安易なDIYは、結果的に高額な追加修理費用や取り返しのつかない事態を招く可能性があるのです。

この記事では、屋根修理の専門家である「さくらハイム」が、自分で屋根の雨漏りを修理するための安全な応急処置3ステップを徹底解説します。

さらに、DIYで修理できる限界を見極めるためのチェックリストや、応急処置にかかる具体的な費用もご紹介。この記事を最後まで読めば、あなたはもう「どうすればいいの?」と悩むことなく、安全を最優先しながら雨漏り被害を最小限に抑えるための最適な行動が明確になります。

この記事でわかること

- 被害を最小限に抑えるための安全な応急処置3ステップ

- 屋根に登らずに雨漏りの原因箇所を特定する方法

- ホームセンターで揃う道具(防水テープ等)の正しい使い方

- DIYを諦めてプロに頼むべき症状のチェックリスト

- 自分で修理した場合と業者に依頼した場合の費用比較

- 雨漏り修理に火災保険が使える条件と申請のコツ

- 失敗しない優良な屋根修理業者の見つけ方

まずこれをやる!屋根の雨漏り修理を自分でする応急処置3ステップ

突然の雨漏り、焦りますよね。しかし、慌てて屋根に登るのは転落事故につながるため絶対にやめてください。屋根の雨漏り修理を自分で行う際は、まず「室内被害の防止」「原因特定」「応急処置」という3つのステップで安全に進めることが最も重要です。この手順を踏むことで、被害の拡大を防ぎつつ、安全に初期対応ができます。

この記事では、DIY初心者の方でも屋根に登らずに安全にできる応急処置を、3つのステップに分けて具体的に解説します。

雨漏り発生時の初期対応3ステップ

- ステップ1:まずは室内側の被害拡大を食い止める

- ステップ2:屋根に登らずに探す。雨漏りの浸入口を特定する方法

- ステップ3:手の届く範囲で実践。浸入口の応急処置方法

ステップ1:まずは室内側の被害拡大を食い止める

雨漏りを発見したら、修理作業の前にまず室内の水濡れ被害を最小限に食い止める行動を最優先で行いましょう。屋根の修理を急ぐよりも先に、大切な家具や家電、床などを水濡れから守ることで、修理費用以外の二次的な損害を防ぐことができます。

ここでは、室内で最初に行うべき4つの緊急対応を解説します。

大切な家具や家電を水濡れから守る

まずは、雨漏りしている場所の近くにある家具や家電製品を、水に濡れない安全な場所へ速やかに移動させましょう。家具は水に濡れるとシミやカビの原因となり、家電は故障するだけでなく漏電による火災や感電の危険があるためです。

具体的には、水が垂れている場所の真下やその周辺にあるテレビやパソコン、ソファなどをビニールシートで覆うか、可能であれば別の部屋に運び出します。もし一人で運べない大きな家具の場合は、上から大きなゴミ袋やブルーシートをかけて防水テープで隙間なく留めるだけでも、被害を抑える効果が期待できます。

すぐに移動させるべきもの

- テレビ、パソコン、オーディオ機器などの精密機械

- ソファやベッドなどの布製品

- 木製のタンスや本棚など、水分を吸いやすい家具

移動が難しい場合は、家具の上部に吸水性の高いペットシートやタオルを置き、その上からビニールシートを被せるとより効果的です。家電を移動させる際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。濡れた手でプラグやコンセントに触れることは絶対にやめましょう。

バケツや雑巾で水を受け止めて床を守る

天井からポタポタと落ちてくる水滴の真下にバケツを置き、床が水浸しになるのを防ぎましょう。床材が長時間水に濡れると、フローリングが変色したり腐ったりするだけでなく、マンションやアパートの場合は下の階の部屋へ水漏れ被害を広げてしまう可能性があるからです。

水が落ちる場所にバケツを設置します。水滴が床に跳ね返るのを防ぎたい場合や、音を静かにしたい場合は、バケツの底に雑巾やタオルを1枚敷いておくと効果的です。もし適切なバケツがなければ、深めの鍋やプラスチック製のゴミ箱でも代用できます。水が壁を伝って流れている場合は、壁際に丸めた雑巾や市販の吸水シートを隙間なく敷き詰めて、水分を吸い取らせましょう。

バケツに溜まった水は、満杯になる前にこまめに捨てることが重要です。放置すると水が溢れて結局床が濡れてしまったり、室内の湿度が高まりカビの発生原因になったりします。ペット用の吸水シートは吸水力が高く、広範囲に敷けるため壁際や床の養生に非常に便利です。

漏電を防ぐ。コンセント周りの安全確認

雨漏りしている箇所の近くにあるコンセントや照明器具につながる電気は、分電盤(ブレーカー)で必ず遮断してください。雨水が壁の内部にある電気配線に触れると、漏電やショートを引き起こし、感電や火災といった命に関わる重大な事故につながる危険性が非常に高いからです。

天井や壁から水が漏れている場所の近くにコンセントや壁のスイッチ、天井の照明器具がある場合は、まず分電盤の場所を確認し、該当する部屋のブレーカーを「切」にします。もしどのブレーカーが該当するかわからない場合は、家全体の電力を止めるメインブレーカーを落とすのが最も安全な方法です。

漏電に関する注意点

- 濡れた手でコンセントやスイッチに絶対に触れないでください。

- 水が滴っている照明器具のスイッチを操作するのも危険です。

- もしブレーカーを落としても電気が止まらない、焦げ臭い匂いがするなどの異常事態が発生した場合は、直ちに電力会社や電気工事業者に連絡してください。

保険申請にも役立つ。被害状況の写真記録

雨漏りの被害状況を、スマートフォンやデジタルカメラを使って写真や動画で詳しく記録しておきましょう。この記録は、後日火災保険の申請を行う際や、修理業者に被害状況を正確に伝える際に、客観的な証拠として極めて重要になるからです。

具体的には、「どこから漏れているか」「どのくらいの量が漏れているか」「どのような被害が出ているか」が明確にわかるように、様々な角度から複数枚撮影します。水が滴る様子を動画で撮影しておくと、雨漏りの深刻さがより伝わりやすくなります。被害箇所のアップの写真と、部屋全体が写った引きの写真の両方を撮っておくことが大切なポイントです。

撮影しておくべきポイント

- 雨漏りしている天井や壁のシミのアップ写真

- 被害の全体像がわかるように部屋全体を写した写真

- 水濡れによって被害を受けた家具や床などの写真

- バケツなどで水を受け止めている応急処置の状況写真

撮影した日付がわかるようにカレンダーや新聞紙などを一緒に写し込むと、証拠能力が高まります。写真と合わせて「何月何日の何時ごろから雨漏りが始まったか」などを簡単にメモしておくと、原因特定や保険会社への説明の際に非常に役立ちます。

ステップ2:屋根に登らずに探す。雨漏りの浸入口を特定する方法

雨漏りの原因となっている雨水の浸入口は、危険を冒して屋根に登らなくても室内や建物の外周りから安全に探せる場合があります。雨水は建物の構造材を伝って、浸入箇所から離れた意外な場所から室内に現れることが多いため、まずは安全な場所から浸入口のヒントを注意深く探すことが原因特定の近道です。

天井裏や押し入れからシミや濡れを確認

まず懐中電灯を手に取り、天井裏や押し入れの天井を覗き込んで、雨染みや木材が濡れている場所がないかを確認しましょう。天井裏は屋根のすぐ下に位置しており、雨水が通過した跡がシミとして残りやすいため、雨漏りの浸入口を特定するための最も有力な手がかりが見つかる可能性が高い場所だからです。

多くの住宅では、押入れの天井やユニットバスの天井に四角い点検口が設置されています。この点検口の蓋を開けて内部を覗き込み、懐中電灯で隅々まで照らします。天井板の裏側や屋根を支える柱や梁といった木材に黒っぽいシミやカビが発生していないか、断熱材が水を吸って変色していないかを重点的にチェックします。

天井裏に入る際は、足場が非常に不安定です。絶対に梁と呼ばれる太い木材の上を伝って移動してください。石膏ボードなどの薄い部分を踏むと、天井ごと床に転落する大事故につながります。

外から見る。外壁や窓サッシ周りのひび割れチェック

次に建物の外に出て家の周りを歩きながら、外壁や窓サッシの周辺にひび割れや隙間が生じていないかを目視で確認しましょう。雨漏りの原因は屋根だけとは限らず、外壁に生じたひび割れ(クラック)や、窓サッシの周りを埋めているコーキング材の劣化が原因で雨水が浸入するケースも非常に多いからです。

室内で雨漏りしている部屋の外側を中心に、家の周りをぐるりと一周しながら壁全体を注意深く観察します。特に窓の四隅や換気扇フードの周り、外壁材のつなぎ目といった部分は劣化が現れやすいポイントです。また、窓サッシの枠と外壁の間にあるゴムのようなコーキング材が、ひび割れていたり痩せて隙間ができていたりしないかを指で軽く押して確認してみましょう。2階部分など直接目の届かない高い場所を安全に確認するためには、双眼鏡を使うと便利です。

意外な原因。ベランダの排水溝の詰まりを確認

見落としがちですが、ベランダやバルコニーの床にある排水溝に落ち葉やゴミが詰まっていないかを確認してください。排水溝が詰まると雨水の逃げ場がなくなり、ベランダがプールのような状態になってしまいます。その結果、溜まった水がサッシの下の隙間など、想定外の場所から室内へ浸入し雨漏りを引き起こすことがあるからです。

ベランダの床にある排水口を確認し、落ち葉やゴミ、泥などが詰まっていないかを見ます。もしゴミが詰まっている場合は、手や火ばさみなどで丁寧に取り除きましょう。掃除が終わったら、バケツなどで水を流してみてスムーズに排水されるかどうかを確認すれば完了です。日頃からベランダをほうきで掃き掃除するだけでも、詰まりは大幅に防げます。

ステップ3:手の届く範囲で実践。浸入口の応急処置方法

雨水の浸入口が手の届く安全な範囲で特定できた場合は、ホームセンターなどで手に入る道具を使って一時的な応急処置を行いましょう。これは根本的な修理ではありませんが、専門業者が到着するまでの間、雨水の浸入を一時的に食い止めることで建物内部のさらなる被害の拡大を防ぐことができます。

小さなひび割れに有効な防水テープの貼り方

外壁や窓サッシの周りに見つかった小さなひび割れには、防水テープを貼るのが最も簡単で効果的な応急処置方法です。屋外用の防水テープは粘着力と防水性が非常に高く、専門的な技術がなくても誰でも手軽に雨水の浸入口を確実に塞ぐことができるため、DIY初心者には最適な材料です。

まず、テープを貼りたい場所のホコリや汚れ、水分を乾いた雑巾で綺麗に拭き取り、表面を完全に乾燥させます。次に、ひび割れを十分に覆い隠せる長さに防水テープをハサミでカットします。そして、空気が内部に入らないようにテープの端からゆっくりと指やヘラで強く押さえつけながら貼り付けていきます。テープの端が少しでも浮いているとそこから水が浸入してしまうため、特に端の部分は念入りに圧着させることが成功のポイントです。

防水テープを使った応急処置

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 必要な道具 | 防水補修テープ(幅5cm程度)、ハサミ、乾いた雑巾、ヘラ |

| 費用目安 | 1,000円~2,000円程度 |

| 購入場所 | ホームセンター、インターネット通販 |

| 選び方のコツ | 必ず「屋外用」「耐候性」「防水」と明記された製品を選ぶ |

広範囲をカバーするブルーシートの正しい設置方法

雨漏りの原因箇所が特定できない場合や、被害が広範囲に及んでいる場合は、ブルーシートで屋根の一部を覆う応急処置が有効です。ブルーシートは安価で入手しやすく、大きな面積を一枚でカバーできるため、一時的に広い範囲を雨から守るのに適しています。

ただし、この作業は屋根に登る必要があり極めて危険なため、1階の屋根など足場が安定していて安全が完全に確保できる場合に限定されます。

まず、ブルーシートを広げ、雨漏りしていると思われる箇所よりも縦横それぞれ1m以上大きくなるように被せます。シートが強風で飛ばされないように、土を入れた土のう袋などの重しをシートの四隅と辺に沿って複数置きます。この時、シートに雨水が溜まらないよう、雨水がきちんと雨樋の方向に流れていくような傾斜をつけて設置するのが重要なコツです。

ブルーシート設置の絶対条件

- 2階以上の高さの屋根での作業は絶対に一人で行わず、専門業者に依頼してください。

- 作業は必ず晴れた風のない日に行い、ヘルメットや滑りにくい靴、安全帯を必ず着用してください。

- シートの固定が不十分だと、突風で飛ばされ二次被害につながる危険があります。

サッシ周りの隙間を埋めるコーキング剤の使い方

窓サッシの周りにある古いコーキング材のひび割れや剥がれが原因の場合は、新しいコーキング剤を充填して隙間を埋める応急処置を行いましょう。コーキングは外壁と窓枠の隙間からの雨水の浸入を防ぐ重要な防水の役割を担っており、この部分を補修することで雨漏りを効果的に止めることができます。

最初にカッターナイフなどで劣化した古いコーキング材を可能な限り削ぎ落とし、補修箇所の汚れや油分をきれいに拭き取ります。次に、補修したい箇所の両脇にマスキングテープを真っ直ぐに貼ります。そして、コーキングガンにコーキング剤をセットし、隙間に沿って一定の速度で充填していきます。最後にヘラで表面を平らにならし、コーキング剤が乾く前に素早くマスキングテープを剥がせば作業は完了です。

コーキング補修の道具と費用

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 必要な道具 | コーキング剤(変成シリコン系)、コーキングガン、マスキングテープ、プライマー、ヘラ、カッターナイフ |

| 費用目安 | 3,000円~5,000円程度 |

| 購入場所 | ホームセンター |

| プロのコツ | 充填前にプライマーを塗ると密着性が向上し長持ちします |

ちょっと待って!自分で屋根修理する前に知るべき命の危険性

屋根の雨漏りを自分で修理しようとお考えになる前に、まず一番大切なことをお伝えします。それは、「あなたの命の安全」です。軽い気持ちで屋根に上る行為は、プロの職人でさえ命綱を使うほど危険であり、絶対におすすめできません。

なぜなら、屋根の上はあなたが想像している以上に滑りやすく、高所での作業は少しバランスを崩しただけで、命に関わる転落事故に直結する可能性が非常に高いからです。

これは単なる脅しではありません。実際に、厚生労働省が発表している労働災害の統計によると、建設業における死亡事故の原因で最も多いのが「墜落・転落」なのです。これは、日々現場で作業しているプロの職人でさえ、毎年発生している重大な事故です。屋根修理に慣れていない方が、十分な安全対策なしで作業することがどれほど危険か、ご理解いただけるでしょうか。

最悪の事態を避けるためにも、以下の「絶対にやってはいけないこと」を必ず守ってください。

絶対にやってはいけないことリスト

- 雨の日や、雨上がりで屋根が濡れている時の作業

- 風が強い日の作業

- ヘルメットや安全帯、滑りにくい靴などの安全装備なしでの作業

- はしごを固定せず、不安定な状態で使用すること

- 一人きりでの作業(万が一の際に助けを呼べません)

これらのルールは、あなたの命を守るための最低限の約束事です。まずは、この危険性を十分に認識した上で、安全な応急処置の方法を考えていきましょう。

DIYで修理できる?プロに頼むべき雨漏りの症状チェックリスト

雨漏りの修理を自分で始める前に、まずは専門業者に相談すべき危険なサインがないか、このチェックリストで確認することが非常に重要です。なぜなら、安易なDIYは、見えない部分の腐食を広げたり、最悪の場合、屋根からの転落事故につながったりする危険があるからです。ご自身と大切なお住まいを守るためにも、はじめに安全な範囲を見極める必要があります。

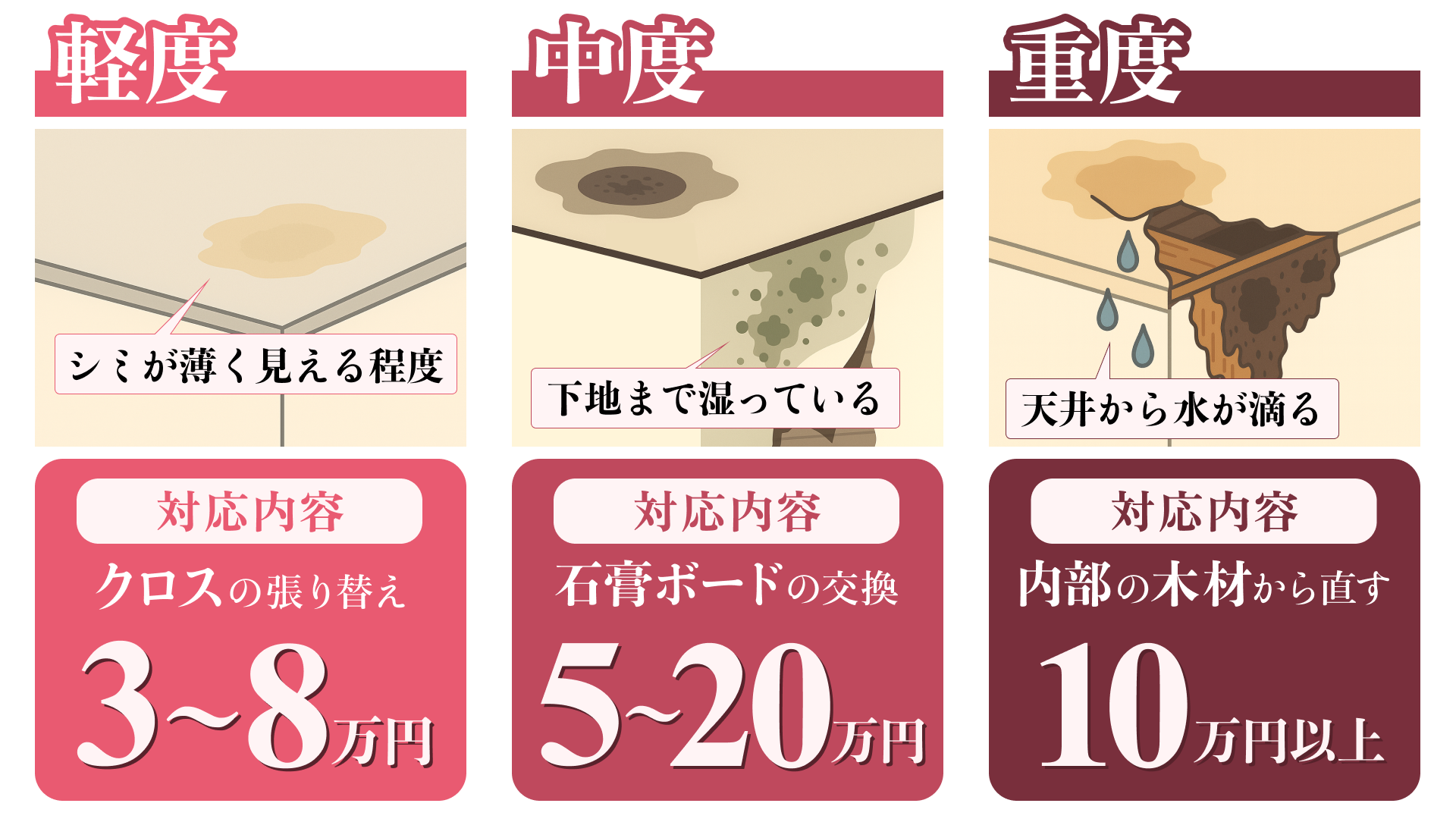

例えば、「雨漏りの範囲が1m四方を超えている」「複数の場所から漏れている」「天井や壁に大きなシミやカビがある」といった症状は、すでに屋根の内部で問題が広がっているサインです。これらの症状を放置すると、家の骨組みまで傷んでしまうことがあります。

以下のチェックリストで、ご自宅の状況を確認してみてください。もし一つでも当てはまる項目があれば、それはご自身で対応する限界を超えている可能性が高いサインです。手遅れになる前に、まずは無料の専門家診断で正確な状況を把握することをおすすめします。

DIY危険度セルフチェックリスト

| チェック項目 | なぜ危険か(専門家への相談を推奨する理由) |

|---|---|

| 雨漏りの範囲が1m四方を超えている | 見えない範囲で下地や構造材の腐食が広がっている可能性が高いからです。 |

| 複数の場所から雨漏りしている | 屋根全体の劣化が考えられ、原因の特定と修理が複雑になるためです。 |

| 天井や壁に大きなシミやカビがある | 長期間雨漏りが続いており、断熱材や構造材が損傷している恐れがあります。 |

| 雨が止んでも水が落ち続ける | 屋根内部に大量の水が溜まっているサインで、建物の耐久性に影響します。 |

| 雨漏りの原因箇所がどこか分からない | 闇雲な修理は、かえって被害を拡大させるリスクがあるためです。 |

| 以前DIYで修理した箇所が再発した | 応急処置では根本解決になっていない証拠であり、プロの診断が必要です。 |

| 2階以上の屋根や急勾配の屋根である | 転落事故のリスクが極めて高くなります。命に関わるため絶対におやめください。 |

雨漏りの原因はどこ?プロが教える原因箇所の特定フローチャート

雨漏りの原因特定はプロでも難しい作業ですが、いくつかの簡単な質問に答えるだけで、原因箇所の見当をつけることが可能です。なぜなら、雨漏りの症状には、原因に応じた特徴的なパターンが現れるからです。例えば、「風の強い雨の日だけ漏れる」なら壁や窓の隙間が、「弱い雨でも漏れる」なら屋根そのものが原因である可能性が高いと推測できます。

まずは、ご自身の状況と照らし合わせながら、以下のフローチャートで原因の可能性が高い場所を絞り込んでみましょう。

雨漏り原因特定フローチャート

質問1:どんな天候の時に雨漏りしますか?

- A. 風を伴う強い雨の時だけ漏れる

- 外壁のひび割れ(クラック)や、窓サッシ周りのシーリング(コーキング)の劣化が疑われます。雨水が風によって横から吹き付けられ、普段は雨水が侵入しない隙間から入り込んでいる可能性が高いです。

- 換気フードや外壁の配管周りもチェックポイントになります。

- B. 弱い雨でも、長時間降ると漏れる

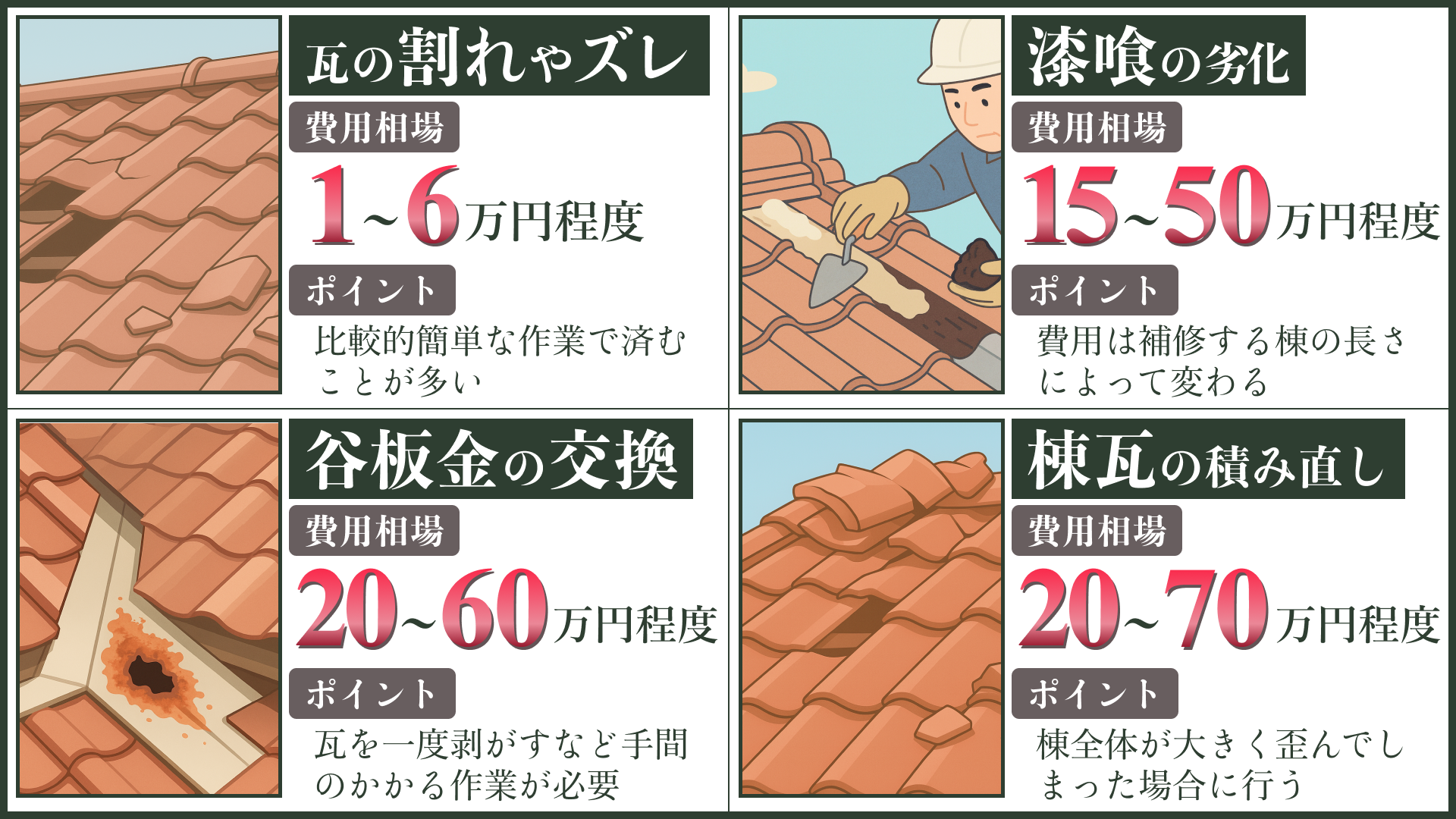

- 屋根材そのもの(瓦の割れ、スレートのひび、金属屋根のサビ穴など)や、屋根の防水シート(ルーフィング)の劣化が考えられます。

- 屋根の最上部にある棟板金(むねばんきん)の隙間や、谷樋(たにどい)からの漏水もよくある原因です。

- C. 雨がやんだ後もしばらくポタポタと漏れ続ける

- 屋根裏の断熱材やコンクリート陸屋根(ろくやね)の内部など、建物のどこかに雨水が溜まってしまい、それが時間をかけて少しずつ室内に染み出している可能性があります。この場合、被害が広範囲に及んでいる恐れがあります。

質問2:家のどこから雨漏りしていますか?

- A. 天井の中央付近から漏れる

- 屋根の水平な部分(屋根材や防水シート)からの雨漏りが最も疑われます。質問1の結果と合わせ、「弱い雨でも天井の中央から漏れる」場合は、屋根材の破損や防水シートの破れが原因である可能性が非常に高いでしょう。

- B. 壁、または壁と天井の境目から漏れる

- 外壁のひび割れ、谷樋の不具合、ベランダの防水層の劣化などが考えられます。

- 壁を伝って雨水が浸入しているため、原因箇所は雨漏り箇所から離れた場所にあることも少なくありません。

- C. 窓枠やサッシの上、または横から漏れる

- 窓サッシ周りのシーリングの劣化や、サッシ上の外壁にある「水切り板金」の不具合が主な原因です。

- 特に風の強い雨の日にこの症状が出るケースが多く見られます。

このフローチャートで原因の見当をつけることは、あくまで応急処置や業者への説明をスムーズにするための第一歩です。もし原因箇所が特定できない、または複数の箇所が疑われる場合は、被害が拡大する前に専門家による正確な診断を受けることを強く推奨します。

コーキングや補修スプレーは?雨漏り修理の道具・材料リスト

雨漏りの応急処置に必要な道具や材料は、お近くのホームセンターで手軽に揃えることができます。なぜなら、防水テープやコーキング剤といった、DIY初心者でも比較的安全に扱える製品が手頃な価格で販売されているからです。

状況に応じて適切な道具を選ぶことが、被害を最小限に抑える鍵となります。以下のリストを参考に、ご自宅の雨漏りの状態に合ったものを用意しましょう。

雨漏りの応急処置 道具・材料リスト

| 道具・材料名 | 主な用途 | 選び方のポイント | 価格目安 |

|---|---|---|---|

| 防水テープ | 小さなひび割れ、亀裂の補修。金属屋根のつなぎ目など。 | 屋外用の耐候性が高いものを選びます。屋根材の色に合わせると目立ちにくいです。補修箇所の2〜3倍の幅があると安心です。 | 1,000円〜3,000円 |

| コーキング剤 | 5mm以下の隙間、外壁と屋根の取り合い部分の補修。 | 屋根用・外壁用の変成シリコン系を選びましょう。一般的なシリコン系は塗装が乗らないため注意が必要です。 | 500円〜1,500円/本 |

| 補修スプレー | 細かいひび割れ、手が届きにくい場所の簡易防水。 | あくまで一時的な防水層を作るものです。広範囲の補修には不向きで、重ね塗りできるタイプが使いやすいです。 | 1,500円〜3,000円/本 |

| ブルーシート | 広範囲の雨漏りを一時的に防ぐ。原因箇所が特定できない場合。 | #3000以上の厚手のものを選びます。UVカット機能付きなら劣化しにくく長持ちします。屋根を覆える十分な大きさを確認してください。 | 1,000円〜5,000円 |

| 土のう袋・重し | ブルーシートを固定するため。 | 砂や砂利を入れて使います。レンガやブロックでも代用可能ですが、屋根を傷つけないよう注意が必要です。 | 100円〜300円/枚 |

| バケツ・雑巾 | 室内での水受け、水分の拭き取り。 | 漏水量に合わせて複数用意しておくと安心です。雑巾は吸水性の高いマイクロファイバー素材がおすすめです。 | 500円〜2,000円 |

| 脚立・はしご | 軒下など、地面から手の届く範囲の高所作業用。 | JISマーク付きの製品を選び、必ず安定した平らな場所に設置してください。屋根に上がるための使用は絶対に避けてください。 | 5,000円〜20,000円 |

| 安全装備 | 作業中の転落や怪我を防ぐため。 | ヘルメット、滑り止め付きの手袋、安全靴は必須です。高所での作業時は必ず着用しましょう。 | 3,000円〜10,000円 |

正しい道具選びが、応急処置の成否を分けます。ただし、これらの道具による修理はあくまで一時しのぎの対策です。雨漏りの根本的な解決には、専門家による正確な診断と修理が必要になることを覚えておきましょう。

瓦屋根や天井の雨漏りを内側から自分で修理する方法

瓦屋根や天井から雨漏りが発生した場合、まずは室内側から安全に応急処置を行い、被害の拡大を防ぐことが重要です。ただし、この方法はあくまで一時的な対策に過ぎません。なぜなら、室内からの処置は床や家財が濡れるのを防ぐための緊急対応であり、雨漏りの根本的な原因は屋根の外側にあるため、専門家による修理が最終的には必要となるからです。

まずは落ち着いて、以下の手順で安全に応急処置を行いましょう。

室内での応急処置に必要な道具

- バケツ:ポタポタ落ちる水滴を受け止めます。

- 雑巾や古いタオル:床にこぼれた水を拭いたり、バケツの底に敷いて水はねを防いだりします。

- ブルーシートやゴミ袋:家具や床が濡れないように広範囲を保護します。

- 吸水シート:天井裏などで水を吸い取るのに便利です。

天井からの雨漏り応急処置ステップ

- 水滴を受け止め、被害の拡大を防ぐ:天井から水が落ちてくる真下にバケツを設置します。水はねが気になる場合は、バケツの底に雑巾を敷くと音も静かになります。大切な家具や家電がある場合は、ブルーシートを被せて保護してください。

- 天井裏を確認する(可能な場合のみ):押し入れの天袋などから天井裏を安全に確認できる場合は、どこから水が漏れているかチェックしましょう。梁や柱が濡れている場合、被害が深刻な可能性があります。

- 吸水シートで水を受け止める:天井裏に入れる場合、水が垂れている箇所の直下に吸水シートや雑巾を敷き詰めます。これにより、天井板がさらに水分を吸って傷んだり、カビが発生したりするのを防ぎます。

この応急処置によって、ひとまず室内の被害を抑えることができます。しかし、雨漏りの原因そのものが解決したわけではありません。雨が止んだら、できるだけ早く専門家へ相談し、根本的な原因調査と修理を行うことが、お住まいを長持ちさせる上で最も重要です。

お金がない人必見。DIYと専門業者の雨漏り修理費用を徹底比較

雨漏り修理を考えたとき、「できるだけ費用を抑えたい」と思うのは当然です。DIYでの応急処置は数千円から可能ですが、それはあくまで一時しのぎに過ぎません。長期的に見ると、根本的な原因を解決できる専門業者に依頼する方が、結果的に総費用を抑えられるケースが多いのが実情です。

なぜなら、不適切なDIYは雨漏りを悪化させ、建物の構造にまでダメージを与えかねないからです。そうなると、修理費用は当初の何倍にも膨れ上がってしまいます。

まずは、DIYと専門業者に依頼した場合の費用の違いを以下の表で確認してみましょう。

DIYと専門業者の修理費用比較

| 項目 | DIYでの応急処置 | 専門業者による修理 |

|---|---|---|

| 初期費用 | 数千円~1万円程度 | 5万円~(部分修理) |

| 修理範囲 | ごく限定的な箇所のみ | 原因箇所を特定し根本解決 |

| 持続性 | 数ヶ月~1年程度(一時しのぎ) | 10年以上(保証付きの場合も) |

| リスク | 被害拡大、再発、転落事故 | 基本的になし(悪徳業者を除く) |

| 長期コスト | 失敗すると100万円以上の追加費用も | 初期費用は高いが、追加費用は発生しにくい |

表からも分かる通り、DIYの魅力は初期費用の安さにあります。防水テープやコーキング剤といった材料費だけで済むため、数千円から1万円程度で応急処置が可能です。

一方で、専門業者に部分的な修理を依頼した場合、費用相場は5万円から30万円ほどになります。屋根全体の葺き替えやカバー工法が必要になれば、50万円以上の費用がかかることも珍しくありません。

しかし、ここで最も重要なのは「長期的なコスト」です。もし、DIYでの処置が不十分で雨漏りが再発・悪化し、屋根の下地や柱といった建物の構造部分まで腐食させてしまった場合、その修理費用は100万円を超えることもあります。「安く済ませるつもりが、かえって高くついた」という事態は、絶対に避けなければなりません。

目先の費用だけで判断せず、建物を長く守るという視点を持つことが、賢い選択につながります。

火災保険は使える?雨漏り修理の費用負担を軽くする申請ガイド

台風や強風などの自然災害が原因で雨漏りした場合、ご加入の火災保険で修理費用をまかなえる可能性があります。なぜなら、多くの火災保険には「風災・雹災・雪災」といった自然災害による建物の損害を補償する特約が含まれているためです。

例えば、台風によって屋根の一部が破損し、そこから雨漏りが発生したケースは、保険適用の対象となる可能性が高いです。しかし、長年の雨風による経年劣化が原因の雨漏りは対象外となるなど、適用には条件があります。

保険が適用されるかどうかは、主に以下のポイントで判断されます。

保険適用の可否を分けるポイント

- 原因: 台風、強風、大雪、雹(ひょう)など、突発的な自然災害が原因であること。

- 期間: 被害が発生してから3年以内に申請すること(保険法上の時効)。

- 金額: 修理費用が、契約時に設定した自己負担額(免責金額)を超えていること。

保険を申請する際は、被害状況がわかる写真や、私たちのような専門業者が作成した見積書が必要になります。スムーズに手続きを進めるためにも、まずは専門家に相談し、雨漏りの原因を正確に特定してもらうことが重要です。

火災保険申請の基本的な流れ

- 保険会社へ連絡: まずは契約している保険会社に、被害の状況を連絡します。

- 専門業者へ調査・見積もりを依頼: 雨漏りの原因を特定し、修理費用の見積書を作成してもらいます。

- 必要書類の準備: 保険会社から指示された申請書類、業者の見積書、被害状況の写真を揃えます。

- 保険会社の審査: 提出した書類をもとに、保険会社が損害調査を行います。

- 保険金の支払い: 審査に通ると保険金が支払われ、修理を開始できます。

ご自宅の雨漏りが自然災害によるものか判断に迷う場合は、自己判断で諦めずに、まずはさくらハイムの無料点検をご利用ください。保険申請のサポートも行っておりますので、お気軽にご相談いただけます。

失敗しない優良業者の見つけ方と見積もりのチェックポイント

信頼できる屋根修理業者を選ぶには、複数の業者から相見積もりを取り、見積書の内容を細かくチェックすることが最も重要です。なぜなら、1社だけの見積もりでは提示された価格や工事内容が適正か判断できず、悪徳業者に騙されるリスクが高まるからです。複数社を比較することで、修理費用の相場感が養われ、信頼できる業者を見極めやすくなります。

具体的には、最低3社から見積もりを取得しましょう。その際、優良な業者は会社の所在地が明確で、豊富な施工実績を持っています。提出される見積書も、使用する材料名、単価、数量といった内訳が詳細に記載されているのが特徴です。

一方で、「工事一式」としか書かれていない大雑把な見積書や、その場で契約を急かすような業者は注意が必要です。価格の安さだけで判断せず、工事後の保証内容や担当者の対応も総合的に見て、最も信頼できる一社を選びましょう。

以下のチェックリストを参考に、業者選びを進めてください。

優良業者の見極めポイント

| チェック項目 | 確認内容 |

|---|---|

| 会社の信頼性 | 会社の所在地が明確か、建設業許可や資格を保有しているか |

| 実績の豊富さ | ホームページなどで具体的な施工事例が多数公開されているか |

| 見積書の詳細度 | 「工事一式」ではなく、材料名・単価・数量・工賃などが細かく記載されているか |

| 担当者の対応 | 質問に対して専門用語を使わず、分かりやすく丁寧に説明してくれるか |

| 保証制度 | 工事後の保証やアフターフォローの内容が明確で、書面で提示されるか |

注意すべき業者の危険なサイン

| チェック項目 | 確認内容 |

|---|---|

| 契約の催促 | 「今日契約すれば特別割引」などと、その場での契約を異常に急かしてこないか |

| 不安を煽る言動 | 「このままでは家が倒壊する」などと、過度に不安を煽って高額な工事を勧めてこないか |

| 保険利用の勧誘 | 「火災保険を使えば無料で直せる」と安易に断言し、保険申請の代行などを持ちかけないか |

| 大幅な値引き | 根拠の不明な大幅な値引きを提示して、お得感を演出してこないか |

これらのポイントを踏まえ、慎重に業者を選定することが、修理の成功と長期的な安心につながります。

まとめ:安全第一で雨漏り修理。不安なら専門家へ無料相談を

屋根の雨漏り修理で最も大切なことは、あなた自身の安全を確保することです。もし、作業に少しでも不安や難しさを感じるなら、無理をせずに専門家の無料相談を活用することが最も賢明な判断といえます。

なぜなら、自己流の修理は命に関わる転落事故のリスクを伴うだけでなく、雨漏りの症状をかえって悪化させ、結果的により高額な修理費用が必要になる危険性があるからです。

専門家は、一般の方では見つけにくい雨漏りの本当の原因を正確に突き止め、建物の構造に合った最適な修理方法を提案します。さくらハイムでは、無料の点検・相談を承っております。プロの視点から現状を診断し、修理が必要な場合でも、その内容と適正な費用を明確にご提示しますので、不当な請求の心配もありません。

この記事で紹介した応急処置は、あくまで一時的な対策です。大切なお住まいを長期的に守るため、そして何よりご自身の安全のために、まずは専門家の無料診断から始めてみませんか。それが、雨漏りの不安を解消する最も確実な第一歩です。